[ лӘ©м–‘м№јлҹј ]

нҷҚмҲңмҳҒ лӘ©мӮ¬

2024л…„ 03мӣ” 20мқј(мҲҳ) 00:43

|

н•„мһҗлҠ” лӢ№нҡҢмӢӨм—җ л“Өм–ҙк°Ҳ л•Ңл§ҲлӢӨ кё°к°Җ мЈҪлҠ”лӢӨ.

лӢ№нҡҢмӢӨм—җлҠ” м—ӯлҢҖ лӢ№нҡҢмһҘ мӮ¬м§„мқҙ кұёл Ө мһҲлҠ”лҚ°, к·ё мІ« лІҲм§ё м•ЎмһҗлҘј м°Ём§Җн•ҳкі мһҲлҠ” 분мқҙ мқҙмһҗмқө лӘ©мӮ¬лӢҳмқҙкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ.

мқҙмһҗмқө лӘ©мӮ¬лӢҳмқҙ лҲ„кө¬мқёк°Җ. л§Ҳл¶Җк°Җ м§ҖмЈјліҙлӢӨ лЁјм Җ мһҘлЎңлЎң м„ м¶ңлҗҳкі , м§ҖмЈј мЎ°лҚ•мӮјмқҖ мһҗмӢ мқҳ л§Ҳл¶Җ м¶ңмӢ мқҙмһҗмқөмқ„ мӢ н•ҷкөҗлЎң ліҙлғҲмқ„ лҝҗ м•„лӢҲлқј к·ё нӣ„м—җлҠ” лӢҙмһ„лӘ©мӮ¬лЎң лӘЁм…ЁлҚҳ к№Җм ңкёҲмӮ°көҗнҡҢ мқҙм•јкё°мқҳ мЈјмқёкіө м•„лӢҢк°Җ.

л°”лЎң к·ё мқҙмһҗмқө лӘ©мӮ¬лӢҳмқҙ мҳӨм •көҗнҡҢмқҳ м ң1лҢҖ лӢ№нҡҢмһҘмқҙлӢӨ.

к·ёлҹ¬лӢҲ мқёкІ©лҸ„, мҳҒм„ұлҸ„, мӢӨл ҘлҸ„ лҸ„м ҖнһҲ л”°лқјк°Ҳ мҲҳ м—ҶлҠ” н•„мһҗк°Җ лӢ№нҡҢмӢӨм—җ л“Өм–ҙк°Ҳ л•Ңл§ҲлӢӨ кё°к°Җ мЈҪлҠ” кІғмқҖ м§Җк·№нһҲ лӢ№м—°н•ң мқјмқҙлӢӨ.

2л…„ м „, көҗнҡҢ м°ҪлҰҪ 70мЈјл…„мқ„ л§һм•ҳлӢӨ.

мҳӨм •көҗнҡҢм—җлҠ” мҳӨлһҳлҗң мў…мқҙ н•ҳлӮҳ ліҙкҙҖлҗҳм–ҙ мһҲлӢӨ. к·ё мў…мқҖ мқҙмһҗмқө лӘ©мӮ¬лӢҳмқҙ н—ҢлӮ©н•ң мў…мңјлЎң м•Ңл Өм ё мһҲлӢӨ.

70мЈјл…„мқ„ л§һмқҙн•ҳл©° мў…нғ‘мқ„ м„ёмҡ°кё°лЎң н–ҲлӢӨ. лҶ’мқҙ мҶҹм•„ нғ‘л§Ң ліҙмқҙлҠ” мў…нғ‘мқҙ м•„лӢҲлқј, мў… мһҗмІҙк°Җ мһҳ ліҙмқҙлҠ” лҶ’мқҙлЎң мў…нғ‘мқ„ м„ёмӣ лӢӨ. н•ң мһҘлЎңлӢҳк»ҳм„ң м§Ғм ‘ кё°лҸ„н•ҳл©° м ңмһ‘н•ҳм—¬ н—Ңл¬јн•ҙ мЈјм…”м„ң лҚ” к°җмӮ¬н–ҲлӢӨ.

мў…нғ‘ м ңл§үмӢқлӮ мқҙ лҗҳм—ҲлӢӨ. көҗнҡҢмқҳ н‘ёлҘё мһ”л”” л§ҲлӢ№м—җ көҗмқёл“Өмқҙ м„°лӢӨ. к·ёлҰ¬кі мў…м—җ л§ӨлӢ¬лҰ° мӨ„мқ„ нһҳк»Ҹ лӢ№кІјлӢӨ.

"л‘җл‘Ҙ~" мӣ…мһҘн•ҳкІҢ нҚјм ёлӮҳк°ҖлҠ” м—җл°Җл Ҳмў… мҶҢлҰ¬лҘј кё°лҢҖн–ҲлӢӨ. к·ёлҹ°лҚ° "мЁҚк·ёлһ‘, л•Ўк·ёлһ‘"н•ҳлҠ” к·ёлғҘ нҸүлІ”н•ң мў…мҶҢлҰ¬мҳҖлӢӨ.

к·ёл•Ң н•„мһҗмқҳ мҳҶм—җ м„ңмһҲлҚҳ м„ұлҸ„к°Җ мҙүмҙүн•ң лҲҲмңјлЎң мқҙл ҮкІҢ л§җн–ҲлӢӨ.

"70л…„ м „ мҡёл ёлҚҳ к·ё мў…мҶҢлҰ¬лҘј м§ҖкёҲ мҡ°лҰ¬к°Җ л“Јкі мһҲлӢӨ мғқк°Ғн•ҳлӢҲ к°ҖмҠҙмқҙ лӯүнҒҙн•ҙмҡ”."

нҸүлІ”н•ң мў…мҶҢлҰ¬мҳҖм§Җл§Ң н•„мһҗмқҳ л§ҲмқҢмқ„ мҡёл ёлҚҳ к°җлҸҷмқ„ 그분лҸ„ лҳ‘к°ҷмқҙ лҠҗлҒјкі мһҲм—ҲлӢӨ.

н•ңкөӯм „мҹҒмқҙ мұ„ лҒқлӮҳм§Җ м•Ҡм•ҳлҚҳ 1952л…„, н•ҙмІҙлҗң лҜёкө° л§үмӮ¬м—җм„ң мЈјмӣҢмҳЁ лӘ©мһ¬мҷҖ мҮ л¶ҷмқҙл“ӨлЎң мҳҲл°°лӢ№мқ„ м§Җм—ҲлҚҳ к·ё мҶҗкёёл“Ө. мҳҲл°° мӢңк°„мқҙ лҗҳм–ҙ нһҳк»Ҹ мў…мқ„ міӨмқ„ к·ё мҶҗлҸ„ м–јл§ҲлӮҳ кұ°м№ кі нҲ¬л°•н–Ҳмқ„к№Ң. к·ё мқјмғҒмқҳ л•Җмқҙ лӢҙкІЁмһҲлҠ” мў…мҶҢлҰ¬лҠ” м§Җк·№нһҲ нҸүлІ”н•ң мҶҢлҰ¬м—¬м•ј н–ҲлӢӨ.

н•ҳм§Җл§Ң л°”лЎң к·ё мў…мҶҢлҰ¬к°Җ л°ұм„ұл“Өмқҳ мҳҒнҳјмқ„ к№Ёмӣ кі мӢңлҢҖмқҳ л“ұл¶Ҳмқҙ лҗҳм—ҲлӢӨ.

к·ёлҰ¬кі к·ё мў…мҶҢлҰ¬м—җ лӢҙкёҙ лҜҝмқҢкіј н—ҢмӢ мқҙ мҳӨлҠҳ мҡ°лҰ¬ к°ҖмҠҙм—җ мӮҙм•„мһҲлӢӨ. мҶҗмӮҙк°ҷмқҙ м§ҖлӮҳк°ҖлҠ” м„ёмӣ” мҶҚм—җм„ң мӮ¬лқјм§Җм§Җ м•ҠлҠ” кІғмқҖ л¬ҙм—Үмқјк№Ң.

лҲ„кө°к°Җк°Җ м•Ңм•„мЈјкі кё°м–өн•ҙмЈјкё°лҘј мӣҗн•ҳл©° мҢ“м•„ мҳ¬лҰ° м—…м Ғкіј лӘ…м„ұл“Өмқҳ мҲҳлӘ…мқҙ м–јл§ҲлӮҳ 짧мқҖм§Җ, мҡ°лҰ¬лҠ” мһҳ м•ҲлӢӨ. мӣ…мһҘн•ң көҗнҡҢ кұҙл¬јл“Ө м—ӯмӢң м„ёмӣ”мқҙ м§ҖлӮҳл©ҙ мҙҲлқјн•ҙ진лӢӨ.

к·ёлҹ¬лӮҳ л¬ҙлӘ…мқҳ к·ёлҰ¬мҠӨлҸ„мқёмқҙ, н”јкіӨн•ң мқјмғҒ мҶҚм—җм„ң көөкі кұ°м№ң мҶҗл§Ҳл””лЎң м№ң к·ё мў…мҶҢлҰ¬, к·ё мғқнҷңмқҳ мў…мҶҢлҰ¬м•јл§җлЎң мЎ°көӯ көҗнҡҢм—җ мғқлӘ…кіј к°җлҸҷмқ„ мқҙм–ҙмЈјлҠ” мӣҗмІңмқҙм—ҲлӢӨ.

көҗнҡҢ л§ҲлӢ№м—җм„ң мў…мҶҢлҰ¬лҘј л“Өмңјл©° кі л°ұн–ҲлӢӨ. "м ҖлҸ„ мўӢмқҖ мў…м№ҳкё°к°Җ лҗҳкІ мҠөлӢҲлӢӨ."

нҷҚмҲңмҳҒ лӘ©мӮ¬ / мҳӨм •көҗнҡҢ

лӢ№нҡҢмӢӨм—җлҠ” м—ӯлҢҖ лӢ№нҡҢмһҘ мӮ¬м§„мқҙ кұёл Ө мһҲлҠ”лҚ°, к·ё мІ« лІҲм§ё м•ЎмһҗлҘј м°Ём§Җн•ҳкі мһҲлҠ” 분мқҙ мқҙмһҗмқө лӘ©мӮ¬лӢҳмқҙкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ.

мқҙмһҗмқө лӘ©мӮ¬лӢҳмқҙ лҲ„кө¬мқёк°Җ. л§Ҳл¶Җк°Җ м§ҖмЈјліҙлӢӨ лЁјм Җ мһҘлЎңлЎң м„ м¶ңлҗҳкі , м§ҖмЈј мЎ°лҚ•мӮјмқҖ мһҗмӢ мқҳ л§Ҳл¶Җ м¶ңмӢ мқҙмһҗмқөмқ„ мӢ н•ҷкөҗлЎң ліҙлғҲмқ„ лҝҗ м•„лӢҲлқј к·ё нӣ„м—җлҠ” лӢҙмһ„лӘ©мӮ¬лЎң лӘЁм…ЁлҚҳ к№Җм ңкёҲмӮ°көҗнҡҢ мқҙм•јкё°мқҳ мЈјмқёкіө м•„лӢҢк°Җ.

л°”лЎң к·ё мқҙмһҗмқө лӘ©мӮ¬лӢҳмқҙ мҳӨм •көҗнҡҢмқҳ м ң1лҢҖ лӢ№нҡҢмһҘмқҙлӢӨ.

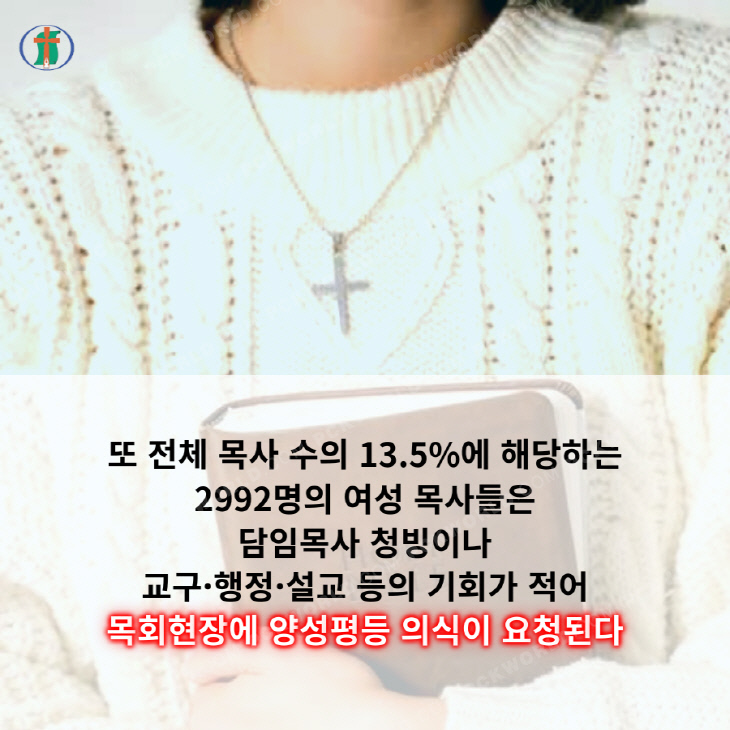

к·ёлҹ¬лӢҲ мқёкІ©лҸ„, мҳҒм„ұлҸ„, мӢӨл ҘлҸ„ лҸ„м ҖнһҲ л”°лқјк°Ҳ мҲҳ м—ҶлҠ” н•„мһҗк°Җ лӢ№нҡҢмӢӨм—җ л“Өм–ҙк°Ҳ л•Ңл§ҲлӢӨ кё°к°Җ мЈҪлҠ” кІғмқҖ м§Җк·№нһҲ лӢ№м—°н•ң мқјмқҙлӢӨ.

2л…„ м „, көҗнҡҢ м°ҪлҰҪ 70мЈјл…„мқ„ л§һм•ҳлӢӨ.

мҳӨм •көҗнҡҢм—җлҠ” мҳӨлһҳлҗң мў…мқҙ н•ҳлӮҳ ліҙкҙҖлҗҳм–ҙ мһҲлӢӨ. к·ё мў…мқҖ мқҙмһҗмқө лӘ©мӮ¬лӢҳмқҙ н—ҢлӮ©н•ң мў…мңјлЎң м•Ңл Өм ё мһҲлӢӨ.

70мЈјл…„мқ„ л§һмқҙн•ҳл©° мў…нғ‘мқ„ м„ёмҡ°кё°лЎң н–ҲлӢӨ. лҶ’мқҙ мҶҹм•„ нғ‘л§Ң ліҙмқҙлҠ” мў…нғ‘мқҙ м•„лӢҲлқј, мў… мһҗмІҙк°Җ мһҳ ліҙмқҙлҠ” лҶ’мқҙлЎң мў…нғ‘мқ„ м„ёмӣ лӢӨ. н•ң мһҘлЎңлӢҳк»ҳм„ң м§Ғм ‘ кё°лҸ„н•ҳл©° м ңмһ‘н•ҳм—¬ н—Ңл¬јн•ҙ мЈјм…”м„ң лҚ” к°җмӮ¬н–ҲлӢӨ.

мў…нғ‘ м ңл§үмӢқлӮ мқҙ лҗҳм—ҲлӢӨ. көҗнҡҢмқҳ н‘ёлҘё мһ”л”” л§ҲлӢ№м—җ көҗмқёл“Өмқҙ м„°лӢӨ. к·ёлҰ¬кі мў…м—җ л§ӨлӢ¬лҰ° мӨ„мқ„ нһҳк»Ҹ лӢ№кІјлӢӨ.

"л‘җл‘Ҙ~" мӣ…мһҘн•ҳкІҢ нҚјм ёлӮҳк°ҖлҠ” м—җл°Җл Ҳмў… мҶҢлҰ¬лҘј кё°лҢҖн–ҲлӢӨ. к·ёлҹ°лҚ° "мЁҚк·ёлһ‘, л•Ўк·ёлһ‘"н•ҳлҠ” к·ёлғҘ нҸүлІ”н•ң мў…мҶҢлҰ¬мҳҖлӢӨ.

к·ёл•Ң н•„мһҗмқҳ мҳҶм—җ м„ңмһҲлҚҳ м„ұлҸ„к°Җ мҙүмҙүн•ң лҲҲмңјлЎң мқҙл ҮкІҢ л§җн–ҲлӢӨ.

"70л…„ м „ мҡёл ёлҚҳ к·ё мў…мҶҢлҰ¬лҘј м§ҖкёҲ мҡ°лҰ¬к°Җ л“Јкі мһҲлӢӨ мғқк°Ғн•ҳлӢҲ к°ҖмҠҙмқҙ лӯүнҒҙн•ҙмҡ”."

нҸүлІ”н•ң мў…мҶҢлҰ¬мҳҖм§Җл§Ң н•„мһҗмқҳ л§ҲмқҢмқ„ мҡёл ёлҚҳ к°җлҸҷмқ„ 그분лҸ„ лҳ‘к°ҷмқҙ лҠҗлҒјкі мһҲм—ҲлӢӨ.

н•ңкөӯм „мҹҒмқҙ мұ„ лҒқлӮҳм§Җ м•Ҡм•ҳлҚҳ 1952л…„, н•ҙмІҙлҗң лҜёкө° л§үмӮ¬м—җм„ң мЈјмӣҢмҳЁ лӘ©мһ¬мҷҖ мҮ л¶ҷмқҙл“ӨлЎң мҳҲл°°лӢ№мқ„ м§Җм—ҲлҚҳ к·ё мҶҗкёёл“Ө. мҳҲл°° мӢңк°„мқҙ лҗҳм–ҙ нһҳк»Ҹ мў…мқ„ міӨмқ„ к·ё мҶҗлҸ„ м–јл§ҲлӮҳ кұ°м№ кі нҲ¬л°•н–Ҳмқ„к№Ң. к·ё мқјмғҒмқҳ л•Җмқҙ лӢҙкІЁмһҲлҠ” мў…мҶҢлҰ¬лҠ” м§Җк·№нһҲ нҸүлІ”н•ң мҶҢлҰ¬м—¬м•ј н–ҲлӢӨ.

н•ҳм§Җл§Ң л°”лЎң к·ё мў…мҶҢлҰ¬к°Җ л°ұм„ұл“Өмқҳ мҳҒнҳјмқ„ к№Ёмӣ кі мӢңлҢҖмқҳ л“ұл¶Ҳмқҙ лҗҳм—ҲлӢӨ.

к·ёлҰ¬кі к·ё мў…мҶҢлҰ¬м—җ лӢҙкёҙ лҜҝмқҢкіј н—ҢмӢ мқҙ мҳӨлҠҳ мҡ°лҰ¬ к°ҖмҠҙм—җ мӮҙм•„мһҲлӢӨ. мҶҗмӮҙк°ҷмқҙ м§ҖлӮҳк°ҖлҠ” м„ёмӣ” мҶҚм—җм„ң мӮ¬лқјм§Җм§Җ м•ҠлҠ” кІғмқҖ л¬ҙм—Үмқјк№Ң.

лҲ„кө°к°Җк°Җ м•Ңм•„мЈјкі кё°м–өн•ҙмЈјкё°лҘј мӣҗн•ҳл©° мҢ“м•„ мҳ¬лҰ° м—…м Ғкіј лӘ…м„ұл“Өмқҳ мҲҳлӘ…мқҙ м–јл§ҲлӮҳ 짧мқҖм§Җ, мҡ°лҰ¬лҠ” мһҳ м•ҲлӢӨ. мӣ…мһҘн•ң көҗнҡҢ кұҙл¬јл“Ө м—ӯмӢң м„ёмӣ”мқҙ м§ҖлӮҳл©ҙ мҙҲлқјн•ҙ진лӢӨ.

к·ёлҹ¬лӮҳ л¬ҙлӘ…мқҳ к·ёлҰ¬мҠӨлҸ„мқёмқҙ, н”јкіӨн•ң мқјмғҒ мҶҚм—җм„ң көөкі кұ°м№ң мҶҗл§Ҳл””лЎң м№ң к·ё мў…мҶҢлҰ¬, к·ё мғқнҷңмқҳ мў…мҶҢлҰ¬м•јл§җлЎң мЎ°көӯ көҗнҡҢм—җ мғқлӘ…кіј к°җлҸҷмқ„ мқҙм–ҙмЈјлҠ” мӣҗмІңмқҙм—ҲлӢӨ.

көҗнҡҢ л§ҲлӢ№м—җм„ң мў…мҶҢлҰ¬лҘј л“Өмңјл©° кі л°ұн–ҲлӢӨ. "м ҖлҸ„ мўӢмқҖ мў…м№ҳкё°к°Җ лҗҳкІ мҠөлӢҲлӢӨ."

нҷҚмҲңмҳҒ лӘ©мӮ¬ / мҳӨм •көҗнҡҢ